TOPICS

ISHIN No.104

AIシステムをメーカーと共同開発。

先進技術を駆使した内視鏡診療で、新たな地平を切り拓く。

「医療DX」が注目を集めるなど、医療の現場では技術の発展が目覚ましい。

なかでも、飛躍的に革新が進む領域が、内視鏡をはじめとした「光学医療」と言えるだろう。

福井大学医学部附属病院光学医療診療部では、技術の研鑽に努めるとともに、

先進的な機器を活用し、消化器系や呼吸器系を中心とした診療に全力を注いでいる。

医療、金融、産業界から3人の有力者に語り合っていただいた。

INDEX

診療件数は10年で倍増。年間5500件超に

体への負担が小さい低侵襲医療が求められるなか、消化器内視鏡や気管支内視鏡による診療が果たす役割は拡大し続けている。福井大学医学部附属病院光学医療診療部の診療件数は年間で5500件を超えており、この10年間で倍増したという。

件数が増えた背景には、ニーズの高まりとともに、光学医療診療部が積み重ねてきたノウハウと、先進的な内視鏡をはじめとした積極的な設備の更新が深くかかわっている。周囲から寄せられる期待値も極めて大きい。県内の基幹病院からも難度の高い診療を依頼されるケースが増え、県内全域はもちろん、福井県外から最新の内視鏡治療を求めて足を運ぶ患者も少なくない。

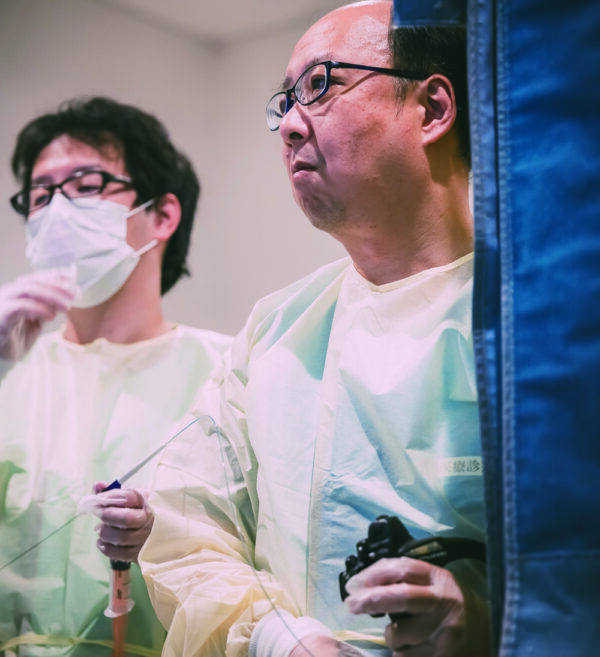

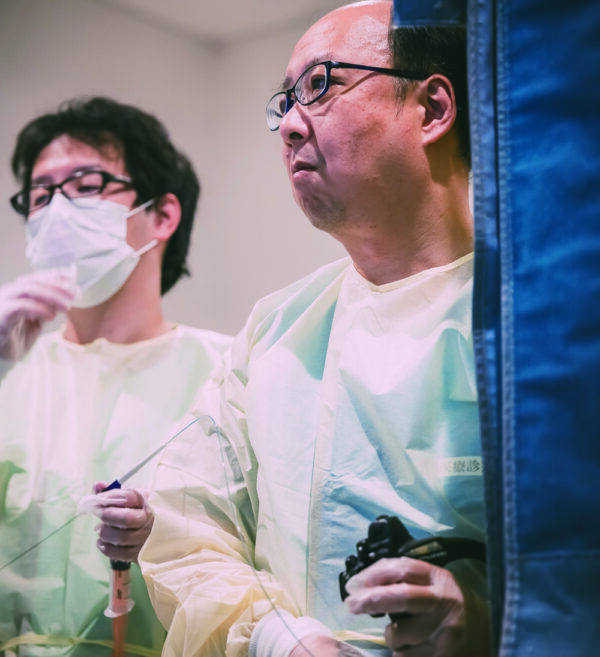

福井大学医学部附属病院に光学医療診療部が立ち上がったのは、平成10(1998)年のことだ。これまで各診療科で担っていた内視鏡診療を1カ所に集約することで、光学医療機器の管理やメンテナンスを一元化するのが目的の一つだ。合わせて、光学医療診療部が核となって技術の研鑽に努め、診療の安定化を図る狙いもあった。そのため、消化器系や呼吸器系から専門医が集まっており、現在は部長の中本安成教授を含めて3人の医師が在籍。加えて、放射線部と兼任する看護師、機器の保守・管理を担う臨床工学技士、機器の洗浄を行う専任スタッフで構成されている。

診療スペースは外来棟1階にあり、内視鏡室は上部消化管(食道・胃・十二指腸)用3室、下部消化管(大腸・直腸)用2室、呼吸器系の診療も可能なX線TV撮影室1室の合計6室。ゆったりとした広さを確保した明るい空間で、リラックスしながら診療を受けることができる。

多彩な先進機器を用意。疾患に応じて使い分け

「光学医療診療部の強みの一つと言えるのが、多種多様な高性能内視鏡をそろえている点です。メーカーを限定することなく、食道や小腸、胆道など、さまざまな領域を診るのに最適な機器をそろえ、患者さんの疾患に応じて使い分けています」

こう教えてくれたのは、消化器内科医として内視鏡診療の最前線に立つ光学医療診療部副部長の大谷昌弘准教授だ。たとえば、福井大学医学部附属病院が誇る内視鏡の一つに、「内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)」がある。これは大谷准教授の専門分野である胆膵領域を探る内視鏡で、カメラを口から入れ、十二指腸まで進めた後で、そこからより細いチューブを通して造影剤を注入する。内視鏡からさらに小型の内視鏡が延びることで、狭小な胆管や膵管の隅々まで診療できるすぐれもの。MRIやCT、腹部エコーなどで疑われる病変箇所の組織を直接採取することができ、より確実で精密な診断を行える。光学医療診療部では、このERCPや超音波内視鏡を活用した検査を推し進めており、胆膵領域の診療件数だけでも年間800件を超えている。

また、最新技術の導入にも意欲的だ。2020年代に入ってスタートさせたのがAIによる診療支援システムだ。大腸内視鏡を行う際、AIが画像を通してポリープなどを自動で認識する。さらに、大手医療機器メーカーと福井大学医学部が共同研究・開発に取り組んで、AIを用いたレポート作成支援システムも導入している。

「従来は、内視鏡を動かしながら医師がポリープの発見箇所と大きさを声に出し、看護師がそれをメモしていました。そして、検査後にレポートとしてまとめていたのですが、これがなかなか時間のかかる作業でした。いまは違います。医師の音声をAIが認識して、レポートのひな型を自動的に生成してくれます」

大谷准教授はこう話し、医師・看護師ともに事務作業が大幅に効率化できたそうで、目の前の患者により集中できる環境が整っている。

院内の内視鏡を一括管理。チームで光学診療を支える

並行して、光学医療診療部が、院内で扱う内視鏡の管理やメンテナンスを一括して担うことでのメリットも大きい。内視鏡の高性能・高精密化に伴い、カメラ部分を少しぶつけただけでも故障するケースがあるそうで、数年前までは高額な修理費の負担軽減が課題の一つに挙げられていたという。そこで、光学医療診療部の臨床工学技士が先頭に立って、機器の扱い方について各科にアドバイスをしたり、先端部分に保護用のカバーを装着したりするなどの取り組みを推進。日々の積み重ねで、修理費を3分の1にまで減らすことに成功したそうだ。

金銭面の効果だけではない。管理・メンテナンスの一元化は安全な内視鏡診療にも直結している。

「内視鏡は消化器系や呼吸器系だけでなく、泌尿器科や耳鼻咽喉科などでも利用しています。院内で使う内視鏡をまとめて、光学医療診療部の熟練したスタッフが洗浄や修理を請け負うことで、病院全体の診療の安定的な運用につながります」

大谷准教授がこう指摘するように、光学医療診療部を支えているのは医師だけではない。看護師や臨床工学技士も含めた多職種連携によるチーム医療こそ、大きな強みだ。部内では、各スタッフが集まった多職種ミーティングを毎日開いており、内視鏡のメンテンナンス状況の確認など、現場レベルでの綿密な打ち合わせを欠かさない。診療機器や疾患に関する理解を深め、より適切な診療ができるように日々、レベルアップに努めている。

また、ミーティング時に確認するスケジュール管理も重要だ。光学医療診療部は、単純計算で1日あたりの内視鏡診療件数は20件以上となり、効率的な運用は外せない命題と言える。とはいえ、高難度の診療になると、どうしても検査・治療時間は長引いてしまう。そのため、件数が多い日は、通常は午後からの内視鏡診療を前倒して午前中から組み入れたり、時間のかかりそうな検査・治療は1日の後半に割り振ったりと、スタッフ一丸となって的確なマネジメントを推進。長時間勤務を抑制し、誰もが働きやすい環境をつくることで、スタッフ一人ひとりが持てる力を存分に発揮できるように知恵を絞っている。

超音波内視鏡を駆使し、膵臓がんの早期発見を

そんな光学医療診療部の歩みを、中本教授とともに支えてきたのが、今回、話をうかがった大谷准教授だ。大谷准教授は福井医科大学(現福井大学医学部)を卒業し、同大学附属病院第二内科(消化器内科)に入局。その後、JR大阪鉄道病院で研修医として腕を磨き、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で2年間にわたって胃がんについて研究を深めた後、福井大学医学部附属病院に戻り、診療と研究に力を注いできた。

現在、研究テーマとして探っているのが、「膵管内乳頭粘液性腫瘍」である。これは膵内に液体を貯めた袋状の腫瘍で、膵臓がんのリスク因子の一つとされている。この腫瘍は緩徐に進行し、膵臓が硬くなることが分かってきており、大谷准教授は超音波内視鏡で硬度を測定し、危険度を評価する研究に取り組んでいる。沈黙の臓器と言われる膵臓に生じるがんは症状に気づきにくく、見つかったときには進行しているケースが少なくない。膵臓がんの早期発見は罹患後の生存率を高めるためには欠かせないポイントであり、大谷准教授は評価手法の確立に情熱を傾けている。

一方で、臨床の現場では、柔和な表情で患者と丁寧に向き合うことに心を砕く。

「大学病院は、地域医療の最後のとりでです。ほかの医療機関では診療が難しく、希望を託して訪れる患者さんも少なくありません。不安な気持ちに寄り添えるよう、疾患のこと、これからの治療法のことなど、詳細に説明することを心がけています」

治療効果を高めるためにも、医師と患者の思いが合致することは不可欠だ。大谷准教授は、インフォームドコンセントに重点を置き、難治性の疾患にともに歩んでいくことを大切にしている。

「オカレンス」を調査し、安全性の追求に注力

大谷准教授は、胆膵領域における内視鏡診療のスペシャリストであるとともに、医療安全管理部副部長としての顔も持つ。医療安全管理部は、事故ゼロをめざして安心・安全な医療を推進する司令塔で、院内で発生した予期せぬ事象「オカレンス」を幅広く収集し、調査・分析している。

「光学医療診療部のこれからを思い描くときも、第一に掲げたいのが『安全性』の確保です」

大谷准教授はこう断言し、後進に向けた思いを語る。

「若手の医師には、当然、手技を高めることに邁進していってほしい。と同時に、安全の意識もしっかりと高めていってほしいと願っています。機器の性能が格段に高まり、従来は難しかった治療にも内視鏡で挑むことができるようになっています。だからこそ、より安全に留意する必要があるのです。攻めすぎた結果、内視鏡で胆管や膵管を傷つけると、その修復は非常に難しい。万一、合併症を引き起こしたら、患者さんへの身体的な負担だけでなく、担当したドクターにとっても精神的なダメージが大きくなってしまいます」

そんな思いを胸に、大谷准教授は光学医療診療部として各診療科と連携を深めながら、人材教育にも熱心に取り組んでいる。そして、技術の研鑽と安全管理を両輪に進んでいく先に見据えるのは、福井大学医学部附属病院のめざす理念の実現だ。

最新・最適な医療を安心と信頼の下で。現在地に決して慢心することなく、光学医療診療部は診療技術と安全性の確立の両面でより高みをめざしていく。これからも内視鏡診療の新たな地平を果敢に切り拓いていく考えだ。

HISTORY

私たちは、あらゆる医療活動の

サポートをします

医心へのご相談やご質問がありましたら

お気軽にお問い合わせください。